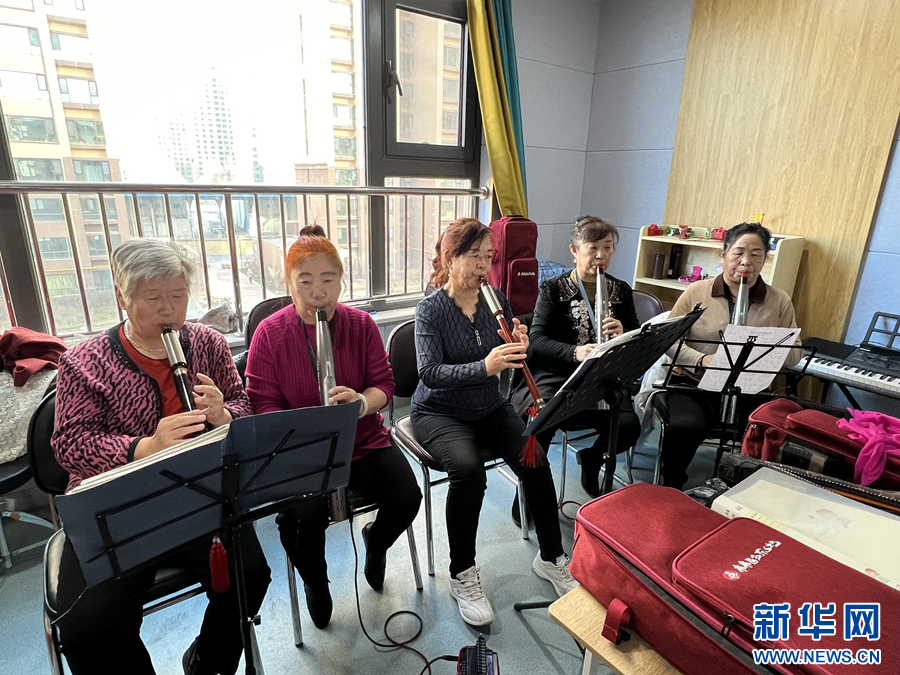

新华网西宁12月8日电(鱼昊)大雪节气后,在海拔约2300米的高原古城青海省西宁市,早晨的气温已经达到了零下10摄氏度,走在路上感到阵阵寒意。但当记者走进位于西宁市城北区火车西站街道综合养老服务中心,屋内的暖流扑面而来,冬日阳光透过窗户洒进来,暖意融融,几名老年人吹奏着手中的乐器,音乐声回荡在整个养老服务中心。

演奏团正在排练。新华网 鱼昊 摄

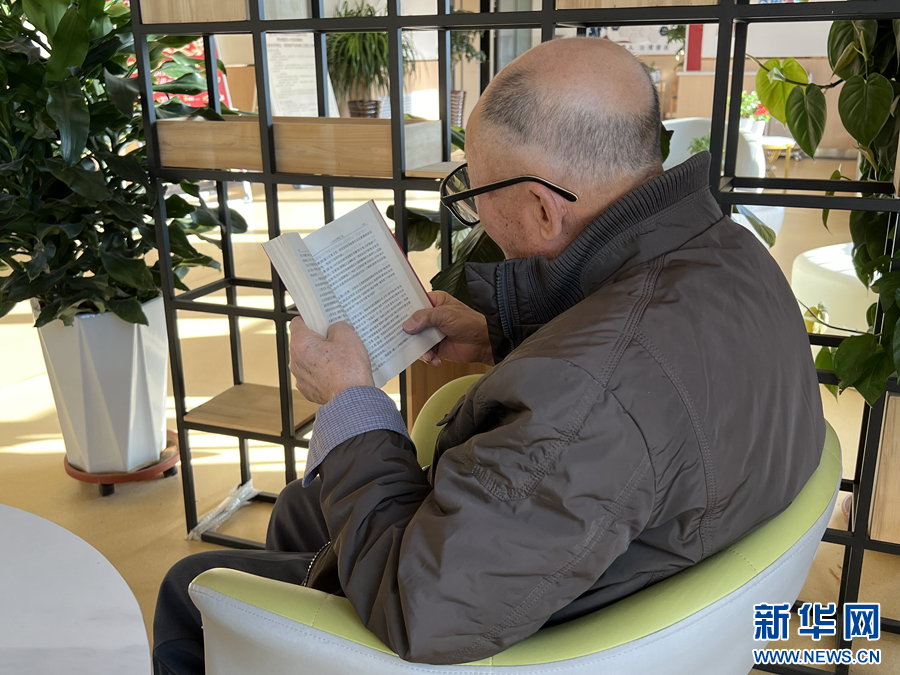

刘忠义在养老服务中心读书。新华网 鱼昊 摄

在养老服务中心读书角,88岁的刘忠义正翻阅着手中的书籍。“我喜欢看历史类的书,从家到老年服务中心走10多分钟就到了,中午顺便在幸福食堂吃饭,感觉这样的晚年生活挺幸福的。”刘忠义感慨。

后厨工作人员准备午餐。新华网 鱼昊 摄

上午11点,食堂后厨的工作人员开始准备午餐。1小时后,菜花炒肉、地三鲜等几样香气扑鼻的菜品端上饭桌。60岁的刘燕玲是养老服务中心艺术团的成员,排练完节目后就可以在幸福食堂吃午饭。“家门口的养老方式很好,离家近,邻居们也互相熟悉,这么好的环境养老很安心。”刘燕玲说。

在养老中心用餐的老年人。新华网发(薛超 摄)

火车西站街道综合养老服务中心负责人薛超介绍,中心有幸福食堂、日间照料、养老常住、居家养老服务,老年人可以在这里读书、看报、下棋、锻炼。

晚饭后,田洪昌夫妇在房间内休息。新华网 鱼昊 摄

与刘忠义一样过着幸福老年生活的,还有同样在城北区和睦康养园居住的田洪昌夫妇。不同的是,刘忠义享受的是日间照料,田洪昌夫妇享受的是老年人长托服务。

在田洪昌夫妇的房间里,客厅、卧室、卫生间、储物间一应俱全,晚饭过后,田洪昌和老伴李秀云在房间休息。“主要是方便,生活有专人照料,还能为忙碌的儿女们减轻负担,像我们这样的高龄老人,康养园的工作人员还会重点关照。”91岁的田洪昌告诉记者,他和老伴在这里住了2年,除过年过节回家与儿女团聚,一年当中大多数时间都在这里生活。

康养园的老年人有着丰富的文娱生活,白天他们做操、唱歌、跳舞、下棋、读书。晚上互相串个门,聊聊家常,日子过得很惬意。“饭菜可口,衣服有人洗,园区里还有医院,医生来房间里问诊,什么都不用操心,很有归属感。”田洪昌说。

记者了解到,城北区委托居家养老服务组织通过依托养老机构及社区日间照料中心、与餐饮企业合作、自建等形式建设、运营中央厨房、城区爱老幸福食堂及助餐点,共建成5个中央厨房、65个城乡幸福食堂及助餐点,区、镇(街道)、社区、小区四级服务网络已初步形成。

养老服务中心工作人员为老年人提供照料服务。新华网 鱼昊 摄

西宁市城北区民政局副局长郭霖介绍,近年来,城北区以公办+民营、社区+养老机构融合的方式,通过完善居家、社区、机构养老服务基础设施、加强养老服务设施规划、加强医养结合服务供给、加大适老化改造力度五个方面优化基本养老服务,着力打造15分钟养老服务圈,全面提升老年人幸福感、充实感。

“在城北区还有很多60岁以上老年人,受益于养老综合服务体系建设,他们的老年幸福生活得到更舒适、更靠谱的保障。”郭霖说。截至目前,城北区有60岁及以上常住人口5.6万人,共有5家养老机构、1个街道级居家养老服务中心、26个日间照料中心以及28个农村老年之家。

城北区和睦康养园。新华网 鱼昊 摄

随着“居家社区机构相协调、医养康养相结合”的养老服务体系不断健全,在西宁市,越来越多像田洪昌一样的老人实现老有所依、老有所养,拥抱幸福“夕阳红”生活。(完)